プロダクト数 1 から 2、そして n へ。コンパウンド戦略を本格化させた 2024 年を振り返る。

こんにちは、HQ でソフトウェアエンジニアをしている @rintaromasuda です。今回は年末らしく、2024 年の HQ プロダクトチームを振り返る記事を書きたいと思います。

プロダクトの数が 1 から 2、そして n へ

2024 年は HQ にとってどんな年だったのか?一言で言うと「コンパウンド戦略を本格化させた年」だっと思います。いつか HQ の社史が編纂されたとして、年表の 2024 年部分にはきっと「コンパウンド戦略を本格化させる」と書いてあることでしょう。そんな年だったと思います。

まず今年の 4 月、初期プロダクトである「リモートHQ」に続き、次世代福利厚生プラットフォーム「カフェテリアHQ」をリリースしました。この時点で単一のサービスを提供する企業から、二つのサービスを提供する企業となりました。

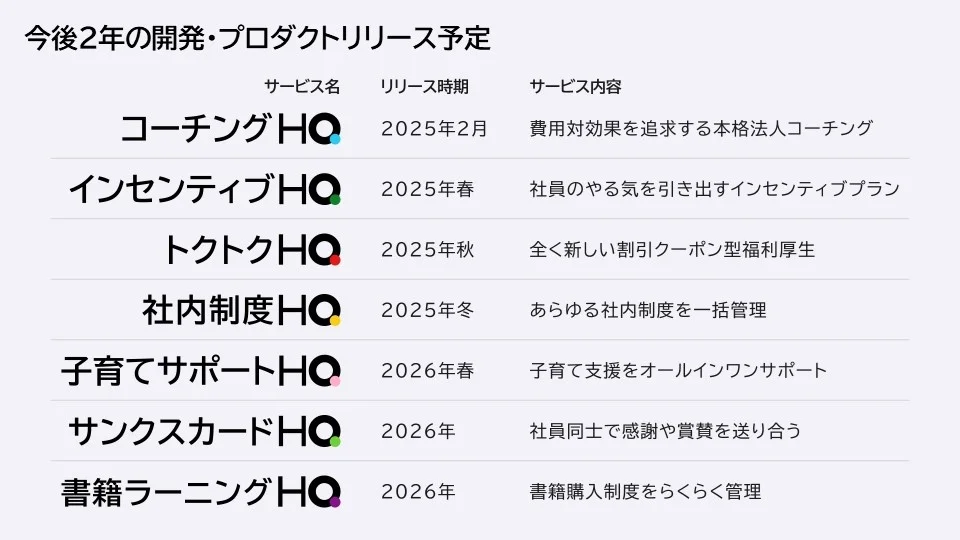

そしてこの 12 月、シリーズ B の資金調達の実地のお知らせと共に、「コーチングHQ」や「子育てサポートHQ」をはじめとする 7 つの新プロダクトのリリース予定を発表しました。まさにこの 1 年で 1 個 → 2 個 → n 個のプロダクトを提供する企業へと変化を遂げたことになります。

以下ではそのコンパウンド戦略実現の為に、HQ プロダクトチームが 2024 年に取り組んできたことをいくつか紹介したいと思います。

ドメインの進化への継続的な投資

HQ では当初からコンパウンドを意識して開発を進めていたものの、やはりそれが加速し始めたのは二つ目のプロダクトであるカフェテリアHQの開発時です。特にバックエンドに実装されている HQ サービスのドメインが大きな進化を遂げています。

具体例をひとつ挙げると、例えばリモートHQではリモートワークに使用する機材のレンタルや、リモートワーク時のインターネット代や電気代の経費精算を福利厚生サービスを提供していました。カフェテリアHQではここに Amazon と連携した商品の購入や、より広範囲の立替精算の機能が加わっています。

ここに挙げたものの共通点はコアドメインとして蒸留1され、統一概念として全てのプロダクトで扱える様に設計され直しています。この統一概念の上に機能を開発することにより、例えば

- カフェテリアHQ に実装したお気に入り機能を リモートHQ に「逆輸入」

- Amazon ビジネスとの連携で書籍の購入機能を開発

- 現在開発中の新プロダクトの機能を最小限の手間で実現

ということが可能になりました。

また HQ のサービス上で利用されるポイントについても、当初はリモートワーク用に毎月付与する実装だったものが複数の利用目的毎、指定月数毎に付与できるように進化していたり、複数プロダクトを扱うことになったことによりお客様との契約を扱う部分を大きく進化させていたりします。

ドメインの進化については、関連した内容がコンパウンドスタートアップを支える技術戦略でも言及されていますので、よろしければご覧ください。

テストフレームワークへの投資

コンパウンド戦略が本格化しドメインが進化するということは、HQ のサービスが扱うユーザーシナリオの複雑性が増していくということでもあります。既存のプロダクトや機能が正しく動作していることを保証しつつドメインを進化させ新プロダクトを開発していくために、テストへの投資は欠かせません。その意味では技術資産を積み上げながら開発するでも説明させて頂いた通り、テストはコンパウンド戦略を支える重要な技術資産です。

テストで多くのユーザーシナリオをカバーしたい一方、ケースの読解が難解にならないように、そしてテストそのものに不具合が入らないように、テストフレームワークをより洗練させていく必要がありました。2024 年初と今ではテストケースの様相もかなり変化し、より効率的に多くのシナリオをカバーできるようになっています。このあたりは来年にでも、このブログでもう少し詳細に説明する機会が持てればと思います。

なおテストケースと似た話題として「シードデータ」の話題があります。シードデータとは開発環境内でプロダクトが使うテスト用のデータを指しますが、こちらも開発者自身がプロダクトの動きを確認する際に非常に重要な役割を果たします。このシードデータ生成プロセスや管理プロセスも、今年大きく改善することができました。

積極的な採用活動

コンパウンド戦略を支えるのは何よりも人。2024 年はプロダクトチームとして採用活動に大きく動き始めた年でもありました。そして結果として、 2024 年にエンジニア 4 名、プロダクトマネージャー 1 名、デザイナー 1 名と、新たな素晴らしい メンバーを迎えることができました。

HQ ではチーム構成から来るべき時代に備えた体制を考えています。よろしければ VPoE の佐生(さおい)が先月投稿したフルスタックエンジニアからマルチプロダクトエンジニアへ -コンパウンド開発を支える技術組織-をご覧ください。

なお蛇足ですが、こちらのブログもれっきとした採用活動の一環です。2024 年はほぼ毎月投稿してきました。候補者の方や少しでも HQ プロダクトチームに興味を持って頂いた方が情報を得るためのひとつの手段として、 今後とも続けていければと考えています。

統合されたサービスデザインの定義

コンパウンド戦略を推し進める上で、統合されたサービスのデザインを定義することが非常に重要となってきます。それぞれのプロダクトが勝手にそれぞれのデザイン定義を持ってしまっているようでは、そのプロダクト群を 「コンパウンド」と呼ぶことはできないのではないでしょうか。

上述のデザイナーがプロダクトチームに参加したことにより、2024 年にはこの部分も一気に推し進めることができました。既存のプロダクトとのバランスや整合性は保ちながらも、新しいプロダクト群のあるべきデザインを定義し、それをプロダクトに落とし込んでいくところまで、素晴らしいリーダーシップを発揮してくれています。

デザイナーという仕事を単に見た目を定義する役割に留まらせず(と言っても、その部分でも素晴らしい成果を出していますが)、ユーザーのサービス体験を丸ごと設計するような、その様な視座でチームをリードしてくれています。

なお、HQ では現在「プロダクトデザイナー」を積極採用中です。ご興味がありましたら、このページ下部から採用ページをぜひご覧ください。

フロントエンドの統合

CTO の髙橋が複数ホストで動作する Web サーバーをプルリクエスト単位でプレビューするで説明している通り、HQ では現在フロントエンドの統合を進めています。こちらも大きな技術的話題なのでどこかのタイミングでこのブログ内で詳細を説明できればと思いますが、このフロントエンドの統合により

- 新しいプロダクトを立ち上げるときのオーバーヘッドの大幅な減少

- 更なる UI コンポーネントの共通化

- (ひとつ上のセクションにある)プロダクト間でのデザインの統合

- フロントエンド開発体験の共通化

といったコンパウンド戦略を進める上で重要度の高い課題がいくつも解決されていっています。チームとしては新しい実装方式に適応するための時間も必要でしたが、現在はこの新しいフレームワークにより新プロダクト群の開発を行っており、そこで飛躍的に向上した生産性の高さを実感しています。

終わりに

HQ プロダクトチームの 2024 年を振り返ってみました。こうして書いてみると、実に様々な取り組みをしてきたのだなと改めて実感するいい機会となりました。また同時に、まだまだ進化が足りない部分に気が付く機会にもなりました。2025 年は、それらの課題に立ち向かいながら、コンパウンド戦略を飛躍させる年にできればと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました。良いお年をお迎えください。

Footnotes

-

ドメインの蒸留(distillation)とはドメイン駆動設計において使用される用語で、ビジネスドメインの中からコアになる価値の高い部分を抽出するプロセスを指します。 ↩